浙江24小时-钱江晚报记者 马黎 通讯员 杨琳惜

前段时间,杭州下雪,许多杭州人又刷起了张岱在300多年前(顺治初年)写的名篇《湖心亭看雪》,小清新文笔,年年刷,年年新。

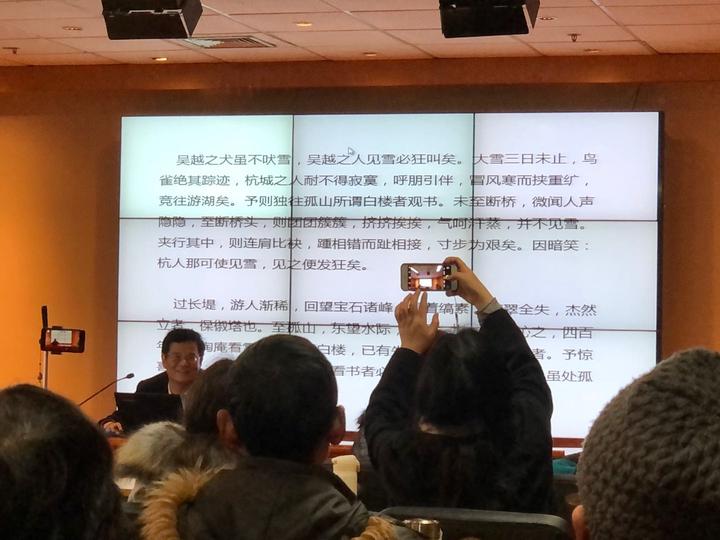

前两年下雪,路伟也去湖心亭看雪,模仿张岱写过两篇游戏之作,向张岱致敬。“吴越之犬虽不吠雪,吴越之人见雪必狂叫矣。”一篇开头是这样的。

今年2月17日,很冷,他来到浙江图书馆二楼,找到走廊尽头一间小小的“视听阅览室”。这个下午,他要做场讲座,名为《再读张岱》。

2 个月前,浙江古籍出版社重新校勘出版了最新版《陶庵梦忆 西湖梦寻》(以下称浙古版)。

这“二梦”在市面上有十几个版本,但浙古的新版本让人眼前一亮,其中尤以《陶庵梦忆》最令人惊喜。新本《陶庵梦忆》利用了十几个版本做了校勘,发现了张岱现存诸多版本中唯一在刻本之前的抄本,最能反映其著作原貌及其遗民心曲。

发现抄本之人,正是路伟。

93岁的张岱和32岁的路伟,是什么关系?

张岱,杭州人民的老朋友,明清之交文学家,写出了“二梦”:回忆少壮美好时光的《陶庵梦忆》和杭州西湖旅行手册《西湖梦寻》。

300年来,“二梦”已经成为古籍中畅销书和长销书,吸粉无数。“二梦”虽然是古书,但其价值并不过时,很合乎今人的脾胃,“极爱繁华,好精舍,好美婢,好娈童,好鲜衣,好美食,好骏马,好华灯,好烟火,好梨园,好鼓吹,好古董,好花鸟”,懂生活,又能说出其中精妙之处,在今天看来,绝对是10万+流量王。

路伟,杭州人民的新朋友,1987年生,河南商丘人。2010年毕业于浙江大学古籍所古典文献专业,现为浙江古籍出版社副编审。

“就在我们现在讲座的楼下,就有张岱的手稿本《四书遇》。在和湖心亭相对的浙图孤山馆,我发现了前人未曾注意的资料,才有了我今天的讲座。”他笑。

这个年轻人看起来,用一句俗语“有着和他年龄不相符的气质”。台下坐着的读者,几乎都比他年长,讲到一半,有位老者突然打断:你说的这些,是哪里来的?

路伟自己也觉得这几年“如有神助”,好像冥冥之中,张岱把所有东西都给了他。

“话说我真不是张岱专家,只是机缘凑巧,被张岱撞了一下腰,才一发不可收拾。我可以算张岱一个异世知己吧。”

浙江图书馆藏张岱像。是不是跟你想象的不一样……当年有粉丝去见汤显祖,见完就投江了。

(一)

2015年夏,路伟28岁,和朋友到宁波天一阁藏书楼看书,电脑页面调到张岱诗文集抄本。还没完全翻完,他快步走到朋友跟前,附耳说道:“我发现个大宝贝,可以改写整个张岱研究史。”朋友也惊喜不已,蹦出俩字:“是吗?”路伟斩钉截铁:“毫无疑问。”这是一部学界从未关注过的《琅嬛文集》新版本。《张子诗粃》佚失的七律、五绝、七绝三类此本皆完整保存,仅七律一体就存诗269首,总量上大大超过抄稿本,达到824首。

天一阁的那次发现,在古籍圈和出版业引起了不小的震动,尤其是一些新发现的诗篇修正了以前对张岱的认识,他不止是一个喜欢吃喝玩乐的纨绔弟子,作为明朝遗民,他更是一个反清志士,比如那次发现的近500首诗中,有6篇连续的《上鲁王笺》。他参加南明政权,积极为鲁王朱以海抗清复明出谋划策。为了迎接鲁王来绍兴,张岱从绍兴走到台州,脚后跟都走出血来。

当时很多人都在想一个问题:为什么是这个年轻人“发现”了张岱?

路伟很淡定,言简意赅:我好事嘛。

果然,2017年,在浙图,他又发现了有关张岱的秘密。

这几年,浙古社正在陆续推出“张岱全集”。《陶庵梦忆》此前已出过一个简体版,属于“张岱著作集”,而“张岱全集”是繁体版,当初本计划就以简体本为蓝本进行改版。当时,三审已经完成,离印制也不远了。

就在浙图找资料时,路伟发现了一部书。

平步青,绍兴人,晚清著名学者。《群书斠识》是他校勘群书的部分成果,其中收有《陶庵梦忆》的考订文字。

路伟看到了这部书。他发现,这不是简单的纯文字校勘,很多条目纠正、补充了史实,类似于“校证”。

比如,大家都知道张岱字“宗子”,但这里还提到一作“宗之”。可能你也知道,张岱一生是个老秀才,连举人也没中过,但这里又说张岱官至鲁王“左军都督府同知”,是对张岱的新认识。

而平步青最重要的记载,是张岱去世的时间。

学界对于张岱的出生时间,没有异议,为1597年。但何时去世,说法很多。平步青在书中根据家谱考定:“康熙己巳年卒,年九十三岁。”

路伟认为,在没有发现更可靠的张岱行状、墓志铭之前,此材料是最可信据的。

“一些资料不起眼,前人没有看到,但有时候就遇到了。通行古籍往往有一个情况,出了好几十个本子,以为做到位了,做到顶了,实际上离天花板还很远。”

路伟学的是文献学,他希望用文献学的方式来“复原”张岱,“这次的《梦忆》,即便还没到天花板,但也离天花板不远了。”

(二)

因为有了新的材料,《陶庵梦忆》的出版停了下来,重新进行文本整理。

为什么要重新来过?

张岱的文本很易得,市面上很多通行本也是抄来抄去,包括错误。比如《陶庵梦忆》首篇《钟山》有一句“孝陵玉食二百八十二年”,在上个世纪80年代,有一个本子因为疏忽, “食”变成了“石”,而现在几乎所有版本依然作“玉石”。孝陵指的是朱元璋,“玉食”本指美食,此处指享用美食,即承受祭祀之意,作“玉石”是讲不通的。而原来的刻本和抄本皆作“玉食”,并没有发现有作“玉石”的版本。“说明很多本子出版时并没有去核对底本,甚至有的翻译本出现了曲解,就错误文本强行解释。”

当然,这也是他“好事”的毛病犯了。

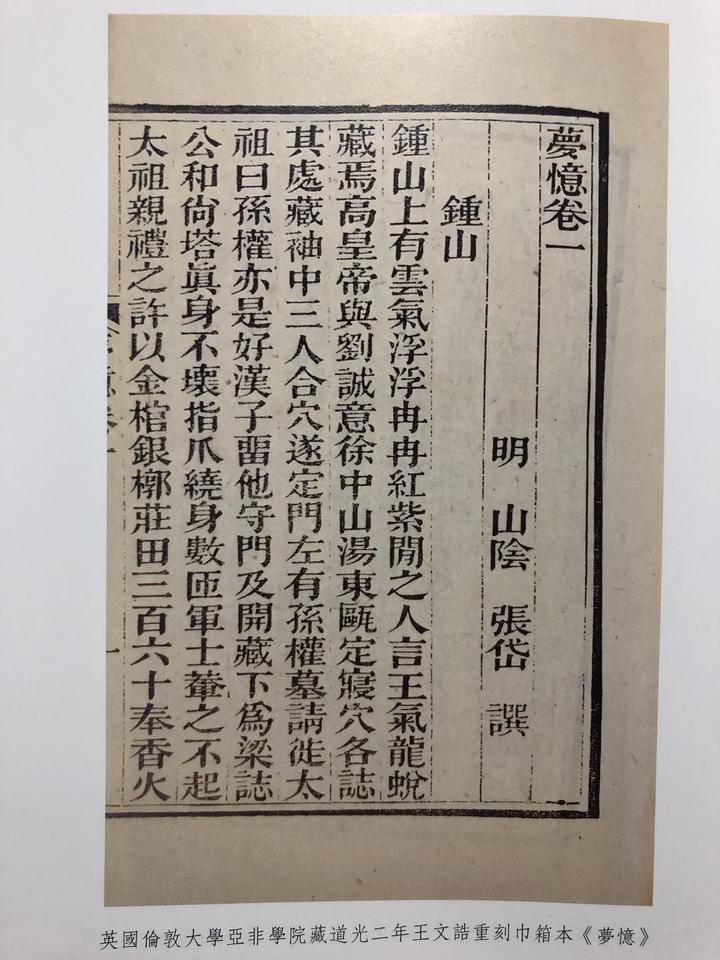

通行的《陶庵梦忆》,一般采用南海伍崇曜刻《粤雅堂丛书》本作为底本,而这次整理《陶庵梦忆》以乾隆甲寅王文诰刻本作为底本,此本影印收入《续修四库全书》“子部小说类”。

为什么要以这个本子作为底本?

路伟说,一是比较全面,它是粤雅堂本的祖本,但文字质量上略逊粤雅堂本,错字稍微多一点,但是,此本有王文诰的评语,这次也把他的评语收进去了。

或许很多人不知道,《陶庵梦忆》本名《梦忆》,“陶庵”二字是王文诰加的,是为了作区别,因为这是张陶庵的梦忆。

插播一句,王文诰是杭州人。《陶庵梦忆》和杭州很有渊源,两篇写西湖的名作《湖心亭看雪》和《西湖七月半》都收在这部书里。

而从这部书的流传来看,和杭州缘分很深。

第一次刻《陶庵梦忆》的人叫金忠淳,也是杭州人,他父亲叫金德瑛,清代状元。金德淳刻书时书名就只叫《梦忆》,但这个本子只有40多篇,只有足本《梦忆》的三分之一。而足本《梦忆》的出现和一个名叫王堂的杭州老先生有关。王堂得到一部抄本《梦忆》,有120多篇,爱不释手,视为枕中秘宝,连家人都不给看。王堂年纪大了,害怕此书失传,才拿出来,托付给王文诰,希望他能将此书刻出来,一广流传。后王文诰在广东将书刻出来,即《梦忆》第二个刻本。

和程伟元两次活字出版《红楼梦》一样,《梦忆》一书,王文诰也刻了两次。

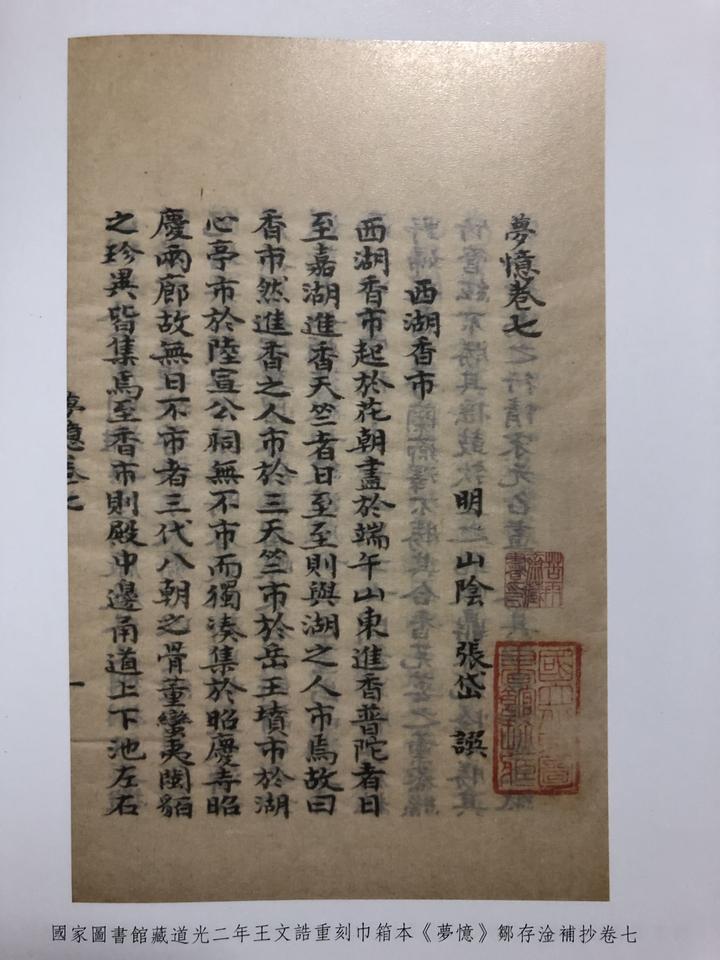

这位给苏轼注释过诗文集的王文诰,重刻此书已经在30多年后,那时他已经告老还乡。这次刊刻恢复了本名“梦忆”,删掉了评语,又重新校正了文字,且是巾箱本,很小。此本即传说中的“道光刻本”。

周作人曾有收藏道光刻本,四册一共八卷,但是该本曾遇到太平天国战乱,只留下了三册前六卷。第七卷、第八卷是根据粤雅堂本补抄的,而这两个版本不是一个系统。

必须找到完整版本。

为了校勘方便,路伟找了一位合作者,正在清华大学读书的郑凌峰,并请他帮忙去校勘国家图书馆所藏的巾箱本。此本即周作人旧藏本,前六卷颇多异文,而据粤雅堂本补抄的七、八两卷则基本没校勘价值。

国家图书馆藏“道光刻本”巾箱本《梦忆》

如何寻访到这两卷呢?

路伟心有不甘。他知道,“张岱铁粉”黄裳先生藏有一部完整的道光本,但先生已经去世,遗藏封存,这事就难了。

还好,路伟的强迫症又犯了。

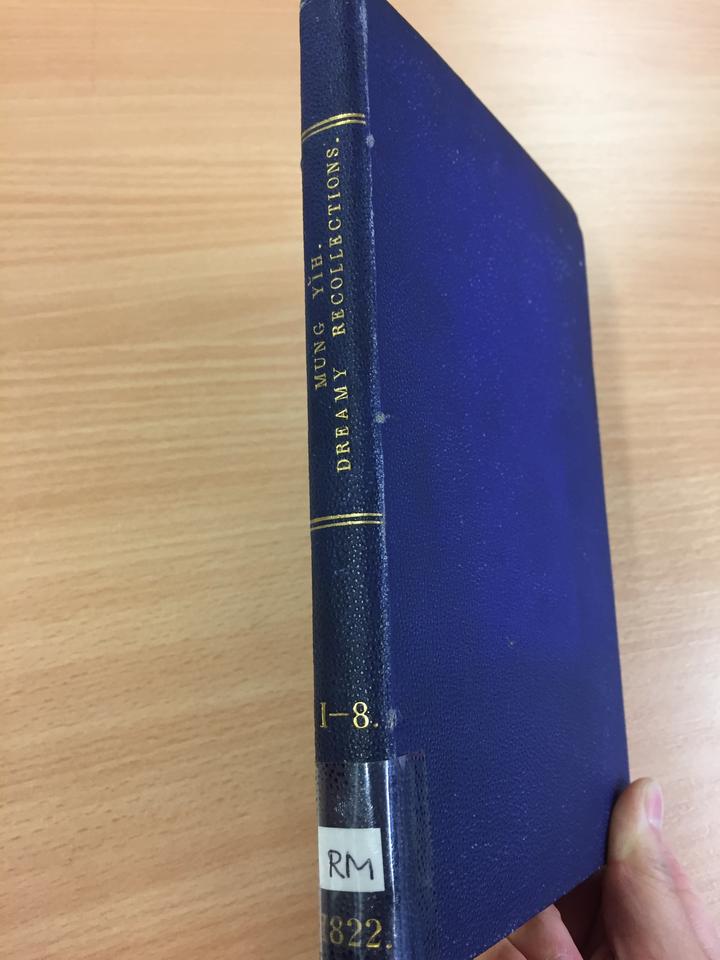

上天很容易眷顾苦苦寻觅的人,他终于在网上查得英国伦敦大学亚非学院图书馆藏有一部道光本,辗转联系到正在伦敦大学做交换生的浙江大学王依艺同学,检视此本为完帙,并代为拍摄了全书。

有意思的是,这本中国古书已改装为一册洋装本——当时是立着放的,覆以一个蓝色硬质护封。实际上线装书要躺着放,不然很容易伤书,会挤压变形。书脊上除了音译名“MUNG YIH”以外,还有意译名“DREAMY RECOLLECTIONS”。

道光本从未有人拿它做完整的校勘。照片传回来后,郑凌峰开始通校此本,把所有的异文都列出来了,将近百条。道光本的全貌也第一次呈现出来,不仅恢复了《梦忆》的本名,还有很多“技术处理”。

比如第四卷《宁了》一篇,有一段描述异鸟“秦吉了”(就是鹩哥)的文字,这段文字乾隆本只作“一日夷人买去,惊死”,但在道光本中写作——

一日夷人买去,秦吉了曰:“我汉禽,不入夷地。”遂惊死。

这是清代人很忌讳的。文字狱在康熙、雍正和乾隆盛行,王文诰第一次刊刻此书在乾隆末期,也是文字狱最高峰的时候,大家都是惊弓之鸟,他有意删去了,担心惹下祸端。到道光年再刻的时候,他就把这句话恢复了,基本上嘉庆以后就没有文字狱了。

张岱的文章看似风趣好玩,实则暗含家国之痛。

(三)

校书很繁琐,比如通校,要把整个书从头到尾对一遍,不一样的地方全部标出来,本子多的话,要一遍又一遍地校,有时候都校麻木了。路伟说,道光本的校勘大概花了两三天,再写校勘记,反复核对,“我们就是要把文本哪里不同列出来(即异文),这些能反映一本书的流传信息。为什么书里的校勘记那么多,就是给大家提供阅读研究的参考。”

有了新发现,《陶庵梦忆》可以定稿了吧?

等等,“好事之徒”路伟又有新发现。

民国时期日本“东方文化事业委员会”曾组织编纂过《续修四库全书提要》,不编丛书,只写提要,做了几万篇提要,对乾隆以后的古籍有比较系统的论列。此书稿本存于中科院图书馆,齐鲁书社曾经影印出版。

路伟在“子部小说类”翻到了罗继祖先生为《梦忆》所写的提要,其中有一句:

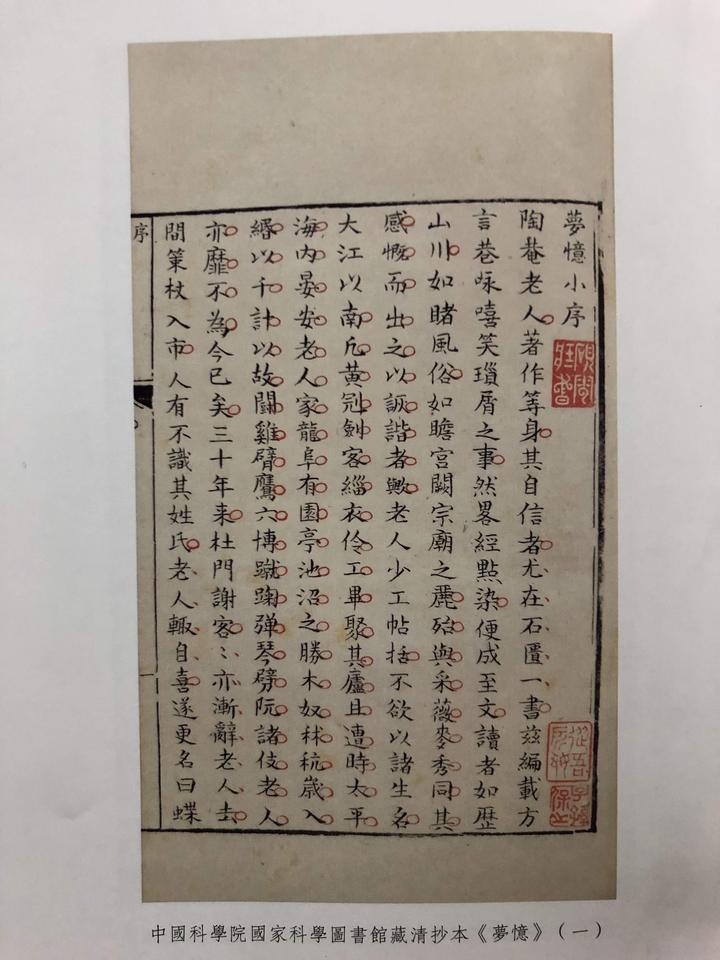

《梦忆》不分卷,陶庵老人手勒本。明张岱撰。

路伟敏感,非常惊喜,便有些“想入非非”:民国离现在很近,应该不会失传吧,这本书是否还存在于世上?

“东方文化事业委员会藏书”,多数被中国科学院国家科学图书馆接收,他直觉这个“陶庵老人手勒本”或在其中。

寻找的过程又是一波三折。

他先托一个朋友到中科院图书馆查,他给路伟发了一个信息,有一个《梦忆》的本子,“图书信息只显示这是清抄本,是不是当时《续修四库全书提要里》提到的这本书,不敢确定。”

但是,此书可能要制作影印本,暂时还看不了,要等时间。

他又托了一位在读研究生,最后因各种原因,也没看成。

第三次,他找到了湖南图书馆的一位朋友,他在中科院读博士。

“你能帮我看这个书不?”这句话,他已经记不得说了多少次。朋友人在湖南,还是不行。

事不过三,要不算了。

第四次,他和几位朋友吃饭,浙江图书馆的一位朋友也在。路伟说起《梦忆》已经搜集了很多版本,但还差一个。朋友说,我认识主事者,当场给对方发了短信,但当时是暑假,还无法看。

直到九月,《梦忆》的排版已经排了两次。因为不停找到新版本,改动太多,重新排版可能更省事。“排版公司还比较有耐心,不然早恼火了,老做这种重复的工作。”

他笑着对排版员说:我比较看重这本书,你一定要帮我,下不为例。

2018年9月初,在北京的郑凌峰终于见到了这个传说中的“手勒本”。

在中科院国家科学图书馆新发现的“手勒本”《梦忆》

郑凌峰把书从头到尾校了两天,结果,发现了很多令人大吃一惊的异文,用张岱研究者栾保群的话说,这是在清代足以砍头的异文。

尤其是其中四篇,在中科院图书馆藏本里“篇篇都有‘死罪’”。

王文诰当年大概也是担心这些,在刻的时候,把这四篇删掉了。

比如《鲁王宴》,讲鲁王,一开头就是“弘光元年”,直接使用南明年号,在清代是极大的忌讳,是绝对不可以用的。

所以,金忠淳在刻《砚云》本的时候,就改掉了,改成“福王南渡”,就不太敏感了。

包括通行本《兖州阅武》“敌人”、“敌骑”等词,“手勒本”作“胡人”、“胡骑”。这些称呼在清朝是极犯忌的“敏感词”,自然难以存留。

“‘手勒本’中有太多前所未见的新信息。一方面,《梦忆》的《砚云甲编》系统各本,各篇文章都无标题,但是‘手勒本’却有,而且和八卷本的篇题多有不同,比如著名的《湖心亭看雪》,此本题目为《湖心亭雪》。”栾保群在看完书后的书评中这样写。

还有一个重要的隐去,通行本《钟山》称“碽妃”,而“手勒本”称“碽妃鞑女”。

这么写,可以看出张岱对明成祖的态度。

明成祖朱棣不是马皇后的儿子,他的生母碽妃是高丽人,张岱说这一段,实际上是他对明成祖颇致不满,觉得他太残暴。

“所以,他跳过了明成祖,直接支持鲁王,而鲁王是朱元璋的另一支后裔。他对鲁王很有感情,在《石匮书》等很多书里,都讲到明成祖的残暴不仁,滥杀无辜,如杀方孝孺、周新等人。”路伟说。

栾保群说,“张岱对朱棣的出身,先点明不是嫡子,再点明是‘鞑女’——‘夷狄犬羊’之种,显然是有深意存焉。”

“这是比较重要的异文,呈现了很多我们以前没注意到的异文,这次整理,第一次把这个本子的价值阐述出来,也是这部书最大的惊喜,也说明了张岱的遗民情结是相当重的,他的故国之情,也是非常浓厚。这个本子的恢复,更本真,把被历史淹没的东西重新恢复了,保留了张岱文本更原初的状态。”路伟说,目前《梦忆》所能找到的版本基本上都找到了,“我觉得天花板不一定到了,但应该不远了。而且这个本子应该是以后文本的基础,这是文献学上的一个意义。”

栾保群则这样评价,“由此看来,《梦忆》科图本的发现是路伟诸君对张岱研究的一大贡献,仅次于近年《石匮书》钞本和《嫏嬛文集》沈复灿钞本的发现。对于《梦忆》版本有兴趣者,‘浙古本’应该列于必收之冠。”

既然找到了最接近张岱原貌的中科院本,那么,张岱的稿本,还有可能找到吗?

“可能性不大了,我甚至猜测可能一起埋进了棺材。”

路伟说,张岱好名心强,希望自己的价值得到后世认可,如果稿子放在外面,不安全。他也可能效仿南宋遗民郑思肖写《心史》,当时,他把书装在铁函里,沉到井中,到明末才被人发现,呈现于世。

路伟猜测,张岱会效仿把手稿埋在某地。而且,张岱的偶像是司马迁,司马迁写完《史记》后,“藏之名山,传之其人,副在京师”,司马迁写了两本,实际后来流传的就是在京师的本子。

而且,《陶庵梦忆》序里写过一句话,“其所著《石匮书》,埋之琅嬛山中。”

路伟今年32岁,他有充足的时间和耐心,等待新的发现。

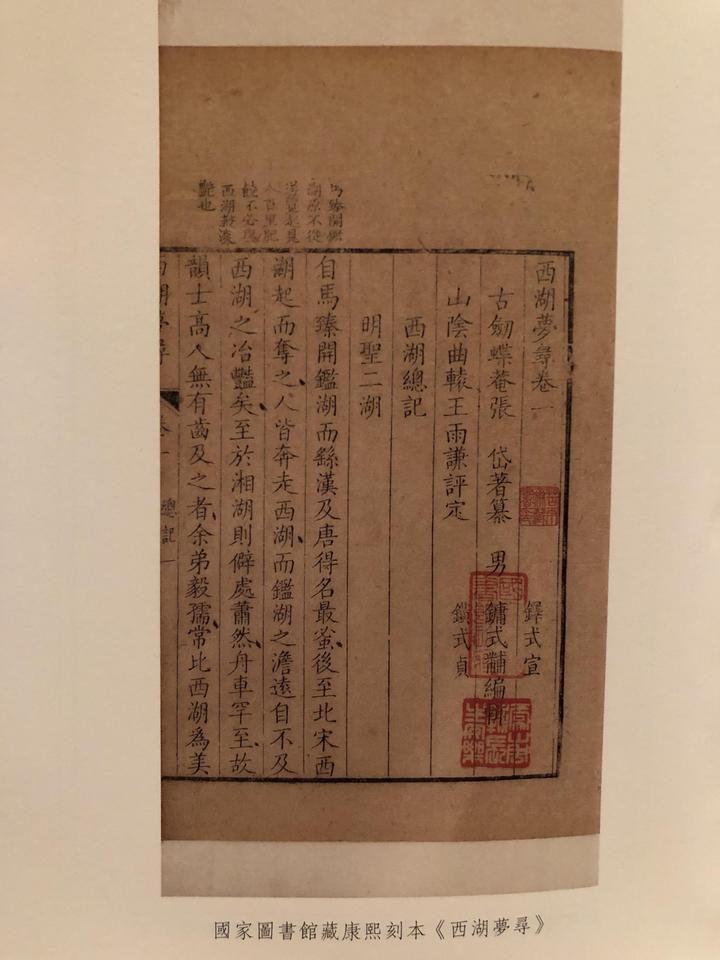

国家图书馆藏康熙刻本《西湖梦寻》

【记者手记】

这几年对于张岱的在发现,很多人也在“找”路伟。

看过一些写路伟的文章,写得最有趣的,莫过于浙古社的新晋“史官”郁震宏。

得郁老师准许,摘一段——

路伟联系刘蔚,刘蔚说:路伟这个人啊,一点也不懂事,只问我:在?一个字,难道就不能加个“吗”吗!

路伟,河南商丘人,著名编辑。我没来古籍社的时候,就已久仰大名了。据王振中兄说,路伟、刘蔚,以前是住同宿舍的。由此可见,德艺双馨也是能传染的,但不知是谁传染的谁?

刘蔚说:提起路伟,我就来“气”。为、什、么?有一次吧,我在宿舍捡到厚厚的一沓钱,其实也不多,就三四张,七十块,那肯定是路伟丢的呀。吃饭的时候,我问:路、伟、兄、啊,你有没有掉了什么东西?路伟:嗯。我继续问:是不是掉了钱啊?路伟:啊。我再问:掉了多少钱呀?路伟:嗯。我又问:如果不是你的,那我再问问别人。路伟说:嗯,啊,那,应,该,是,我,掉,的,吧。

当然,这些都是朋友间的玩笑话。

我说,你好几次找张岱,都是偶然,怎么就被你发现了?

“因为我多事。”这句话,路伟重复好了几次。

“很多人觉得多一事不如少一事,就没有这种偶然发生了,我是不厌其多,有什么书的信息,有什么文献,我都会帮作者去访书,在这过程中难免会有新的发现。勤快的话,会增加巧合的几率。我经常说一句话,有些事做了不一定成,不做一定不成。精诚所至,金石为开。有时还会碰壁,所以要执着,要顽固,要有强迫症。我最近数年,确实苦于此症之骚扰,但也无计驱除,只得听之任之。”

他说,做古籍,就要人无我有,人有我优。

怎样做到优?市面上通行的《陶庵梦忆》品种有十来种,怎样更优?

“我就是发挥我的专业长处,从文献学的角度去完善。刚开始我也没底,事情不做不知道,等你去做了,就要想尽一切办法,甚至‘不择手段’,所以我现在欠了一屁股人情债。”他笑。

刚才说到张岱和杭州的缘分,其实,张岱的很多作品品种,都由浙古社最先出版,比如《夜航船》、《快园道古》。尤其《夜航船》,上世纪80年代,浙古社第一位社长刘耀林先生亲自整理,当时的古籍整理的条件没有现在方便,必须自己抄录。

目前,浙古社《张岱全集》已经出版了5册7种,路伟参与了其中四种。他现在正在重新整理《琅嬛文集》,依旧尽收各本,形成一个新版本。上一次他在天一阁发现新抄本后,只出版了该抄本这次将弥补以前的缺憾。

我在一次众筹微信推送里,看到路伟写过一句话,为何甘心于埋首故纸堆中,向古人讨生活?他的回答是:“宁可古人负我,我不可负古人”。

“文献学上有一个观点,宁过而存,勿过而废。意思是说,没有绝对有价值和绝对没价值的东西。有些我们整理出来觉得没价值的东西,但它保留了人类的记忆,未必是我们所乐于接受的,但对于我们拓展人类的认知是有益的。而我们做文献,即使价值一般,但我们有责任把它传下去,这是我的分内事。而且,价值在时代的演变中会发生变化。所以我宁愿把不该保存的东西保存下来,而不要因为懒惰,把它弄丢了,失传了,让后人只能对着书名发遐想。”

“书蠹头”,以前杭州人会这么调侃一根筋的读书人,但在当下这个时代,这样的“书蠹头”稀缺且珍贵。

经过沧海桑田,一本书能流传下来本不容易。世上大部分东西是不会留下痕迹的,耗散了,能在历史上留下痕迹,能保留下记忆的,少之又少。

“所以我经常开玩笑,为死人出书,也是超度亡灵之一法。我和鬼打交道,沟通阴阳两界,如果到了阴间,他们应该会欢迎我。他们或许会说,你在阳间把我的书出了,多谢多谢。”

【参考书目】

路伟《新发现的<琅嬛文集>沈复灿抄本》

郑凌峰《收拾琅嬛梦,元无斧凿痕——<陶庵梦忆>整理漫记》

栾保群《浙古本<陶庵梦忆>读后》

郁震宏《晚来天欲雪,仓前吃羊肉去!》